事業内容・実績 お問い合わせ

導入

「気をつけていたのに倒れた」、「水分は摂っていたのに救急搬送された」、こうした熱中症事故は、毎年発生しています。 特に夏場の屋外作業や天井裏などの閉鎖空間では、発汗量が増えて脱水や体温上昇が急速に進行し、重症化に至るケースも報告されています。 2025年 (令和7年) 6月からは、熱中症予防措置の一部が労働安全衛生規則により義務化されます。 これまでのように「暑い日は気をつけよう」といった対応では不十分となり、現場管理者も職人も、具体的な対策と教育体制を備えておく必要があります。 本記事では、戸建建設現場で即実行できる3管理の例と教育の工夫、そして初期対応の判断基準まで、法改正のポイントを踏まえて実務目線で解説します。

法改正と“現場でやるべきこと”の明確化

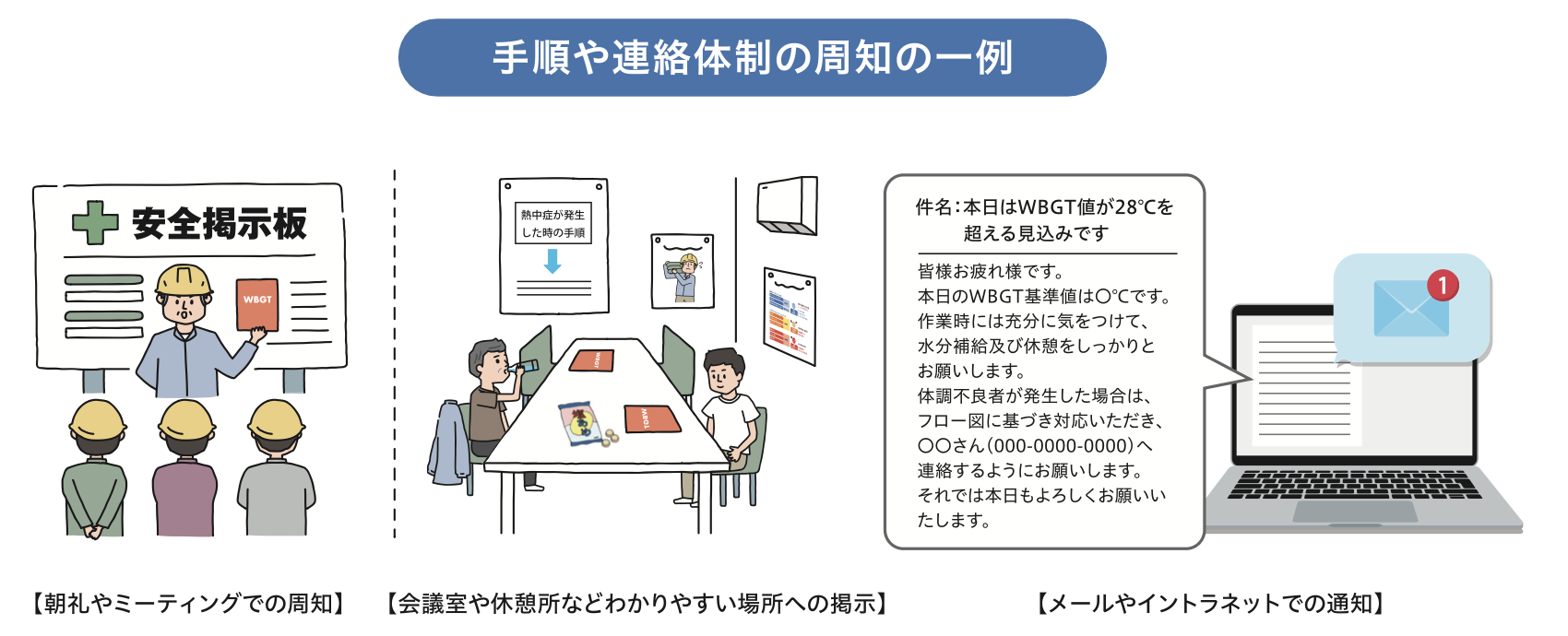

2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、熱中症の発症リスクがある作業環境*において、事業者は以下の対応を義務付けられます。 *WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれる場合 まず1点目は、作業者が自覚症状(めまい、吐き気、筋肉のけいれんなど)を感じた際、すぐに報告できる「体制を整えること」です。 そもそもの緊急連絡先が不明瞭だったり、日々の朝礼などで確認が不足していたり、スマホや無線など連絡手段に不備があると事態が発生したときに上手く運用できず重篤化を招きやすくなります。 2点目は、熱中症の「初期症状が現れた場合の対応手順を明文化(マニュアル化)すること」です。 3点目は、労働者に上記の体制や手順を「周知・教育すること」です。 これには、WBGT (暑さ指数) の定期測定と、それに応じた休憩・作業時間の調整、体温上昇への対処方法(冷却、搬送、記録)などが含まれます。 「今日は暑そうだ」で終わるのはなく、「WBGTが28℃を超えたので目安30分ごとに休憩を10分取りましょう」と具体的に行動できる体制こそ法改正が求める“安全管理”です。 (下図引用元:「職場における熱中症対策の強化について」厚生労働省)  なお違反した場合、6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金が課せられます。

なお違反した場合、6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金が課せられます。

戸建建設現場における「3管理」実践例と教育の工夫

戸建建設現場では作業人数が少ないため、従来の「誰かが見ているから安心」という構造が通用しないことがあります。 前提として現場管理者が中心となって3管理(「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」)の3点を明確に運用する必要があります。 以下はそれぞれの例です。 作業環境管理: まずはWBGT簡易測定器を使用し、朝礼時にその日の指数を全員に共有することで、「危険な暑さかどうか」の判断が感覚から数値へと転換されます。 加えて、休憩所を整備することです。横臥(おうがい)できると良いです。 実作業場所の屋根上や天井裏といった高温環境では、ポータブル送風機や冷却マットの導入が有効です。 作業管理: 午前11時と午後2時を目安に「水分・塩分補給タイム」を設け、加えて「30分作業→5〜10分休憩」のリズムを基本とします。 炎天下では特に、連続作業による蓄熱がリスクを高めるため、小まめな中断をルール化することが効果的です。 水分、塩分を喉が渇いたと自覚する前に補給することが重要です。 健康管理: 朝礼時に「体調どう?」「昨日お酒飲みすぎてない?」といった軽い声かけを定着させることで、不調の早期申告を促進します。 また、熱中症のサイン(頭痛、筋肉のけいれん、吐き気など)を図入りポスターで現場に掲示しておくと、体感と視覚での気づきにつながります。 教育の工夫: 小規模現場でも実行できる教育手段として、A4一枚の「5つの予防チェックリスト」の配布が有効です。 さらに、月1回のKY活動で「〇〇さんが対処した事例」の共有や、協力業者を含めた年1回の熱中症対策訓練(10〜15分)を行うことで、実効性が高まります。

初期対応の例と「ためらわず動く」判断基準

熱中症は初期対応の早さが生死を分ける場合があります。 特に戸建現場のような少人数環境では、倒れた瞬間に対応できる人が1人しかいないというケースも想定されます。 以下は、兆候別の初期対応例です。 ① 熱中症の疑われる症状の発生 (めまい、頭痛、足がつる、生あくびなど) 涼しい場所に移動し、衣類をゆるめて冷却を開始します。 首・脇・足の付け根などを保冷材で冷やし、塩分を含んだ水分(スポーツドリンクや塩タブレット)を摂取させます。 ② 意識がもうろう、返事がおかしい、など: すぐに119番通報し、救急搬送を依頼します。 この際は複数人で対応できるよう、誰が救急連絡、誰が冷却、誰が誘導するかをあらかじめ想定しておくと効果的です。 ③ 水分を自分で摂取できない: 水分を自力で摂取できない場合、医療機関へ連絡・搬送します。 水分(加えて塩分)を摂取できても回復しない場合、医療機関へ連絡・搬送します。 「(ただ)様子を見よう」は最大のリスクとなります。違和感を覚えた時点で、“ためらわず動く”ことが命を守る判断基準です。

まとめ

2025年の法改正により、熱中症は“自己責任”ではなく、“組織として管理すべき災害”に変わります。 戸建建設のような現場では、誰かが常に見ていられるとは限りません。 だからこそ組織の体制を整備して、日々運用を確認して、1人でのKYも行うことで、事故の未然防止が可能となります。 命を守る行動とは、大きな投資ではなく、日々の小さな意識行動の繰り返しと考えます。

![[記事]熱中症予防 (実務対応と法改正(2025.6)のポイント)](https://fukui-apec-engr.com/wp-content/uploads/2025/05/4485300_m-1024x683.jpg)

![[記事]脚立・はしご・立ち馬の使用上注意点|法令と事例に基づく実務対応](https://fukui-apec-engr.com/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月23日-09_32_31-e1747960499827.png)

![[記事]高年齢労働者の安全対策 (低層建築)](https://fukui-apec-engr.com/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-2025年5月22日-10_13_32-e1747876682600.png)

![[記事]建設現場の墜落・転落災害 (災害例と法令・対策の要点)](https://fukui-apec-engr.com/wp-content/uploads/2025/05/1490055_m.jpg)

コメント Comments

コメント一覧

[記事]高年齢労働者の安全対策 (低層建築) - 技術士事務所ALEITA(アレイタ) |福井 剛史 がピンバックを送信

2025年11月7日 1:00 PM

[…] 作業位置に合わせた足場の段取り直しも、高年齢作業者には特に有効です。 また、足場以外にも滑りやすい床材や不安定な仮設板など、日々の細かなチェックと是正が転倒防止に直結します。 熱中症についても若者と同様に、それ以上の細やかな対応が管理者、労働者双方に求められます。 [記事]熱中症予防 (戸建建設現場での実務対応と法改正(2025.6)のポイント) […]

トラックバックURL

https://fukui-apec-engr.com/heatstroke-prevention-construction-2025/trackback/