セラミックスとは

セラミックスは無機材料のうち高温で処理した非金属材料の総称です*。

セラミックスは金属、プラスチックとともに三大材料と呼ばれているとても重要な材料の1つです。

*余談1: 米国セラミックス協会(ACerS)では “ceramics are nonmetallic, inorganic, crystalline materials. “

と定義されています。

つまり、ACerSでは非晶質材料(ガラスなど)が含まれていません。

(ただし機能として共通部分が非常に多いとも併記され歴史から何から一緒に説明されています。)

余談2: 加えて「高温」について、かつて540℃というかなり具体的な値がACerSや教科書で記載がありましたが焼結を用いない製法や高温≒エネルギー消費大の考えもあり

高温を取り除いた、無機材料であること(プラスチックじゃない)、非金属であること(金属じゃない)の2つが広義のセラミックスの要件とも言えます。

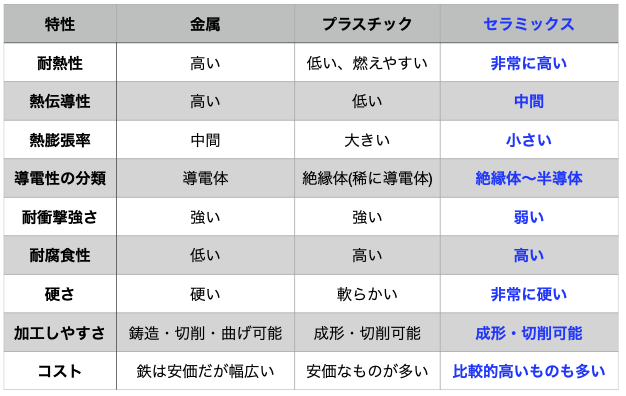

セラミックスのプラスチックや金属との代表的な特性の比較

3大材料の特性比較を一覧表にして下記に示します。

ACerS では特に下記の3つの特性(耐熱性、耐食性、硬さ)が例示されています。

半導体などで重要な導電性なども加えて、少しだけ、特性の原因(構造)について説明します。

1. 耐熱性

熱的特性のうち「耐熱性」は物質が高温にさらされても形状や機能を維持する能力です。

主に化学結合の種類や強さに関係しています。

化学結合の定性的な強さの順番になります。

共有結合>イオン結合>金属結合>分子間力

セラミックスは共有結合やイオン結合により構造をつくっているため多くのセラミックスは高い耐熱性を持ちます。

一方、金属は文字通り金属結合により構造を、

プラスチックは共有結合と分子間力により構造をつくっているため耐熱性はセラミックスよりも低いことが多いです。

2.耐食性(耐腐食性)

耐腐食性は、物質の化学的環境(酸、アルカリ、酸化剤、還元剤など)に対しての変質し易さです。

耐熱性と同様に主に結合の種類や強さに関係していて、特に表面*が重要です。

全般的にセラミックスは結合力が高いので耐腐食性は高いと言えます。

しかし、環境との相性 (酸と塩基など)、小難しい話だと電子が全体に広がっているか否か(局在、非局在とか言います)などで

大きく耐食性が変化したりと個別の対応も必要となることの多い特性です。

*余談:

化学はモノと反応を扱いますが、モノとモノの反応は表面が大切です。

なぜかといいますと表面は構造が(内部に比べて)壊れているからです。

たとえばダイヤモンドは炭素で、炭素には4本の手(原子価とかいいます)があります。

手を繋いでいくと端っこ(表面)では手が余るイメージです。

これは誰かと手を繋ぎたい(反応し易い、活性化した)状態で、結果、反応が起き易くなります(耐食性が低くなる)。

3.硬さと延び易さ

硬さは材料が外力によって変形しにくい性質を指します。

延び易さは材料が破壊されずに塑性変形できる能力を指します。

これらは結合の種類と結晶の構造に関係します。

セラミックスは共有結合やイオン結合をもつため外力による変形が起こりにくいです(硬い)。

しかし一旦変化を起こしてしまうと交互に正負のイオンが並ぶため、同符号電荷の反発力により破壊され易いです。

結果、塑性変形がほとんど起こりません(延びにくい)。

多くのプラスチックは、高分子鎖がもつれ合った非結晶(アモルファス)構造と、分子が一定方向にきれいに並んだ結晶構造の両方を含んでいます。

一般に、結晶性が高いほど分子鎖の動きが抑えられ、材料は硬くなる傾向があります。

反対に、アモルファス部分が多いプラスチックでは分子鎖が自由に動けるため、柔らかくて変形しやすい性質を示します。

このため、「延びやすさ」は「硬さ」と反対の傾向を示すことが多いです。

金属の硬さは3つの材料では中程度ですが合金化により

変形の原因となる1次元の欠陥 (転位といいます)の動きを抑制したり熱処理による高い硬度の相を形成することで調整が可能です。

4.電気的特性 (導電性)

電気的特性とは、材料が電気をどのくらい通すか(導電性)、電気の力(電場)を受けたときに内部の電荷がどれくらいズレるか(誘電性)、あるいはまったく通さないか(絶縁性)といった性質です。

導電性は、材料内部で電子やイオンがどれくらい動きやすいか (移動しやすいか) に関係しています。

プラスチックは主に炭素(C)や水素(H)などの元素が共有結合によってつながった構造をしていて、電子がそれぞれの結合にしっかり束縛されています。

このため自由に動く電子は存在せず、ほとんどのプラスチックは電気を通さない絶縁体です。

多くのセラミックスも基本的には電気を通さない性質があり、実際に電線を支える碍子(がいし)などに使われるように高い電圧でも電流を遮断する材料として広く使われています。

ただし一部のセラミックス(例:酸化チタンや酸化亜鉛など)は、電子が動ける状態を人工的に調整することで(バンド構造の制御)半導体のような性質を持たせることも可能です。

金属は上記2つとは異なります。金属内部では電子が原子に縛られず、構造の中を自由に動き回れる状態(自由電子)になっているため、電気が非常によく流れます。