セラミックスとは何か

要約

セラミックスは、金属・プラスチックと並ぶ三大材料の一つです。しかし、工業的な現場では「セラミックス=硬くて壊れやすい素材」と誤解されがちです。

実際にはその化学的・構造的特性を理解することで、適切な用途展開や材料選定が可能になります。

本記事では、セラミックスの定義から他材料との違い、さらに製造現場に直結する代表的な特性について、科学的根拠とともに再整理します。

定義を深掘る:セラミックスの本質とは

なぜ定義がぶれるのか?

多くの場合、セラミックスとは「高温で処理された無機・非金属材料」の総称とされますが、国や学会によって定義が異なります。

たとえば米国セラミックス協会(ACerS)は、セラミックスを “nonmetallic, inorganic, crystalline materials” と定義しており、非晶質材料(ガラスなど)は含まれません[1]。

結晶性セラミックスは、明確な格子構造を持ち、多くの場合、機械的・熱的・電気的特性が構造に基づいて明確に説明できます

一方、実際には製造プロセスでは高温処理を必ずしも必要としないケースもあります(と言いますか、高エネルギー消費を改める方向に技術開発が進みました)。

このため、セラミックスを「高温処理された無機非金属材料」と理解しつつも、実務上は「無機かつ非金属」である点に重点を置くのが現実的です。

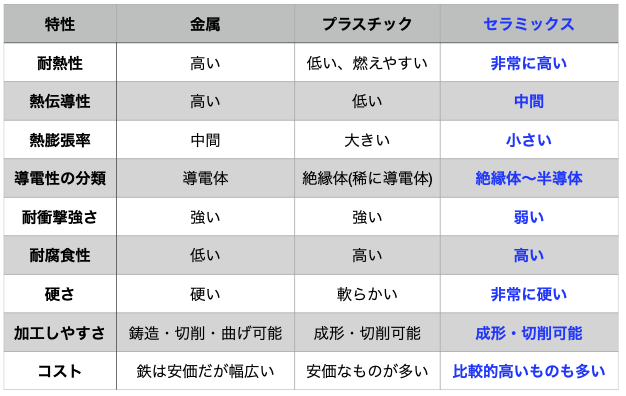

特性比較:金属・プラスチックと比べたセラミックスの優位性

特にACerSなどで特に重視される3つの特性──耐熱性、耐食性、機械的性質(硬さ・延びやすさ)に電気的特性(導電性)を加えて4つの特性について解説します。

1. 耐熱性の起点は化学結合

耐熱性とは、材料が高温下でも形状や機能を維持できる能力を指します。これは主に化学結合の強さによって決まります。

一般的に、化学結合の強さは以下の順になります:

共有結合 > イオン結合 > 金属結合 > 分子間力

セラミックスは主に共有結合やイオン結合を含むため、結合が強く熱に対して安定です。

金属は金属結合、プラスチックは共有結合と分子間力に依存するため、熱への耐性は比較的低くなります。

2. 耐食性(腐食への強さ)と表面構造

耐食性は、材料が酸・塩基・酸化剤などの化学的環境にさらされたときの変質しにくさです。

これも結合の強さと関係し、特に表面構造が大きく影響します。

セラミックスは表面の原子価が未結合の状態で存在しやすく(高活性)、その構造の安定性により耐食性が高くなります。

一方で、環境条件や局所的な構造に依存しやすいため、同じセラミックスでも耐食性には大きな幅があります。

3. 硬さと延びやすさ(機械的性質)

硬さとは外力に対する変形のしにくさ、延びやすさとは塑性変形しやすさを意味します。

セラミックスは硬いが脆い──この特性は、原子が正負交互に並ぶイオン結晶構造のため、滑り面の形成が難しく、応力集中によって割れやすいためです。

金属では、転位(1次元の欠陥)を制御することで延性を持たせる設計が可能です。合金化や焼入れによって硬さと延びやすさを調整できます。

プラスチックは結晶とアモルファス構造を併せ持ち、分子鎖の自由度により柔軟性と成形性に優れています。

4. 電気的特性:絶縁から半導体まで

多くのセラミックスは電子が局在しており、電気をほとんど通さない絶縁体です。碍子など高電圧部材に使用されるのはこのためです。

ただし、酸化チタンや酸化亜鉛などはドーピングや結晶構造の制御により、バンド構造を変えて半導体のような性質を持たせることも可能です。

金属は自由電子により高い導電性をもち、プラスチックはほぼすべてが絶縁体ですが、導電性ポリマーなどの例外も存在します。

結論:材料特性を読み解けば、最適選定と応用展開が進む

セラミックスは「割れやすい材料」というイメージだけで評価されがちですが、その構造と結合に根ざした性質を理解すれば、むしろ過酷な環境下での高性能材料として活用できる場面は多いといえます。

「なんとなくの材料選定」から「構造と性質に基づいた選定」へと視点を変えることで、コスト・品質・寿命の3要素をバランスよく達成する道が開けます。

出典・参考文献

[1] American Ceramic Society (ACerS). https://ceramics.org/about/what-are-ceramics